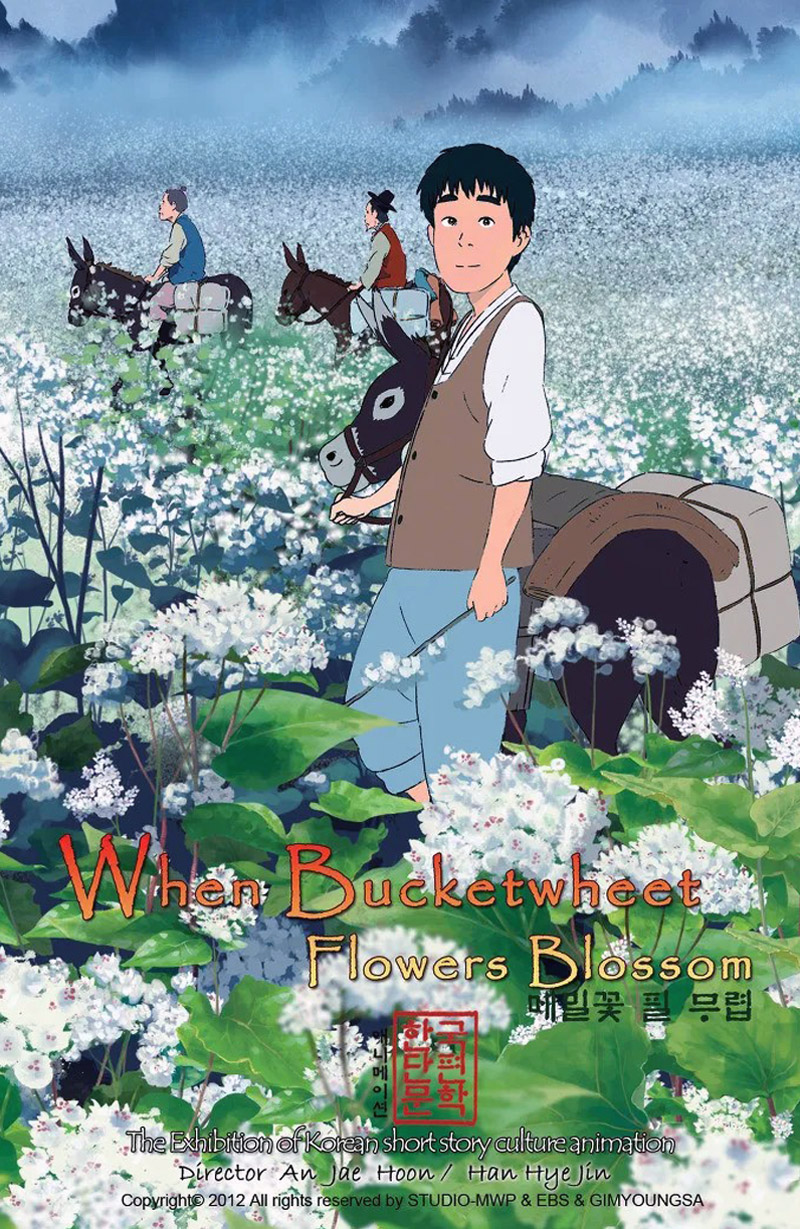

《메밀꽃 필 무렵》은 이효석의 동명 소설을 원작으로, 서정적인 분위기와 한국적 정서를 담은 정감 어린 애니메이션으로 재탄생한 극장용 단편이다.

문학 원작의 서정을 고스란히 담아낸 애니메이션

《메밀꽃 필 무렵》은 한국 문학사에서 손꼽히는 서정적인 단편소설을 원작으로 한 애니메이션으로, 원작 특유의 섬세한 서정성과 깊은 여운을 손상시키지 않으면서도 영상 매체만의 독자적인 미학을 성공적으로 더해낸 작품입니다. 이효석의 소설은 단어 하나, 문장 하나에 고즈넉한 정취와 서정적인 리듬이 깃든 문학적 언어로 채워져 있는데, 이 애니메이션은 그러한 문장의 리듬과 분위기를 애니메이션 특유의 유려하고 잔잔한 흐름으로 치환하는 데 탁월하게 성공했습니다. 빠른 전개를 지양하고 의도적으로 여백을 유지한 채, 인물과 풍경이 자연스럽게 조화를 이루는 장면 구성이 이 작품의 가장 큰 특징입니다. 특히 원작 소설의 핵심적인 서사 구조인 ‘회상’의 방식을 그대로 살리면서, 허생원의 나지막한 목소리를 통한 독백으로 과거와 현재의 이야기가 자연스럽게 이어지도록 연출되어 관객의 몰입감을 높입니다.

작품은 문학을 단지 영상으로 옮기는 것을 넘어, 등장인물의 복잡한 심리 상태나 장면의 미묘한 분위기를 드로잉과 색채의 변화를 통해 시각적으로 확장시킵니다. 인물들의 감정을 직접적인 대사나 과장된 표정으로 드러내기보다는, 허생원의 흔들리는 눈빛, 잠시 멈춰선 걸음걸이, 혹은 정지된 듯한 움직임 같은 섬세한 시각적 장치로 내면을 보여주는 방식은 소설 속 간접화법을 영상적으로 재해석한 탁월한 사례라고 할 수 있습니다. 이러한 연출은 관객이 스스로 감정을 상상하고 느끼도록 유도하며, 원작이 가진 여운을 더욱 깊게 만듭니다. 문학 애니메이션의 범주에서 보더라도, 《메밀꽃 필 무렵》은 원작의 핵심 정서와 주제를 그대로 유지하면서도 영상 예술로서의 독립적인 완성도를 갖춘 보기 드문 작품입니다. 감상자에게는 영화를 본 후 원작 소설을 다시 읽고 싶게 만드는 강한 여운을 남기며, 문학과 애니메이션이라는 두 예술 장르가 어떻게 유기적으로 융합되어 새로운 예술적 경험을 창조할 수 있는지를 잘 보여주는 모범적인 사례로 평가받습니다.

허생원의 시선, 인간적 고독과 감정의 깊이

애니메이션의 중심은 단연 주인공 허생원이라는 인물에 있습니다. 그는 소설 속에서도 평생을 떠돌며 고단한 장돌뱅이 생활을 이어가고, 내면에 깊은 쓸쓸함과 고독을 안고 있는 인물로 그려지지만, 애니메이션에서는 이러한 감정이 시각적, 청각적 요소를 통해 더욱 직접적이고 섬세하게 묘사됩니다. 화면 속 허생원은 과묵하고 감정을 절제하는 성격을 지닌 인물로 표현되지만, 그의 깊은 눈빛과 느릿하면서도 묵직한 걸음걸이, 그리고 나지막이 읊조리는 독백의 어조에서는 삶의 무게와 오랜 세월 쌓인 외로움이 고스란히 느껴집니다. 특히 젊은 동이와 함께 달빛 아래 메밀꽃밭을 걷는 장면에서는 그의 내면에 미묘한 변화와 따뜻한 감정이 감지되며, 말로는 표현하지 못한 복합적인 감정들이 배경의 아름다움과 어우러져 흐르듯이 전달되어 관객의 마음을 울립니다.

이 작품은 허생원이 과거 회상의 장면을 떠올릴 때, 단순한 시간의 역행이 아닌 감정의 층위를 영상적으로 깊이 있게 풀어냅니다. 단순히 과거로 플래시백하는 것이 아니라, 현재의 허생원이 느끼는 감정과 시선이 과거의 풍경과 인물에 겹쳐지며 화면이 중첩되는 방식으로 연출됩니다. 이는 과거의 기억이 단순한 회상이 아니라, 여전히 그 감정과 경험이 현재의 허생원에게 영향을 미치고 있다는 것을 보여주는 중요한 장치로 작용합니다. 또한 젊고 활기찬 동이라는 인물과의 대비를 통해 세대 간의 감정선이 교차하는 장면은, 세월의 흐름 속에서도 인간적인 교감과 유대는 지속될 수 있다는 희망적인 메시지를 내포합니다. 허생원의 시선을 따라가다 보면, 관객들 역시 어느새 자신의 과거와 마주하게 되며, 삶 속에서 잊고 지냈던 작고도 깊은 감정의 결을 발견하게 됩니다. 그의 고독한 여정은 보편적인 인간의 삶과 맞닿아 있어, 깊은 공감과 성찰의 기회를 제공합니다.

풍경화처럼 펼쳐지는 메밀꽃밭의 시각적 서정성

이 애니메이션의 백미는 무엇보다 ‘풍경’의 아름다움과 그 속에 담긴 서정성입니다. 특히 제목에서도 언급되는 ‘메밀꽃밭’은 단순한 배경을 넘어서, 이야기의 정서와 상징을 모두 담고 있는 가장 중요한 공간으로 기능합니다. 애니메이션은 메밀꽃밭이 지닌 시각적 아름다움을 감성적이고 시적으로 포착합니다. 밤하늘 아래 흰 꽃잎이 바람에 일렁이며 은하수처럼 펼쳐지는 장면, 달빛에 은은히 물든 언덕의 실루엣, 그리고 메밀꽃 사이를 나란히 걷는 두 인물의 모습은 그 자체로 한 폭의 시화(詩畵)를 보는 듯한 경이로움을 선사합니다. 이러한 장면들은 단순한 경치가 아니라, 인물의 감정과 서사가 투영된 정서적 배경으로 작동하며, 관객의 마음속에 깊은 여운을 남깁니다.

색채 역시 매우 절제되어 있습니다. 화려하거나 자극적인 색보다는 담백하고 따뜻한 톤이 주를 이루며, 이는 마치 오래된 수채화나 한국의 전통 민화 한 장을 보는 듯한 아날로그적인 인상을 줍니다. 이러한 미학적 구성은 영상에 깊이와 차분한 여운을 더하며, 관객으로 하여금 화면 속으로 천천히 스며들어 이야기를 음미하게 만듭니다. 배경음악 또한 이러한 시각적 서정성과 완벽하게 조화를 이루며, 잔잔한 선율이 인물들의 감정선을 따라 흐르며 장면마다 감성을 증폭시킵니다. 특히 메밀꽃밭을 걷는 장면에서 흘러나오는 음악은 허생원의 내면을 대변하며 관객의 감정을 고조시킵니다. 풍경이 단순히 아름답기만 한 것이 아니라, 이야기의 흐름과 인물의 감정에 깊게 관여하고 있다는 점에서, 《메밀꽃 필 무렵》은 공간의 서정성을 활용한 탁월한 연출의 예라 할 수 있습니다. 이처럼 영상과 음악, 그리고 서사가 유기적으로 결합하여 한국적인 미학과 감성을 극대화한 작품입니다.

이 영화를 보고 내가 느낀 점

《메밀꽃 필 무렵》은 영상이라는 도구를 통해 한국 문학이 가진 서정을 다시 마주할 수 있게 해준 귀중한 경험이었습니다. 특히 허생원의 감정이 배경과 조화를 이루며 흘러가는 연출 방식은, 내게도 삶의 한 장면을 되돌아보게 만드는 계기를 주었습니다. 눈에 보이는 풍경뿐 아니라, 말없이 전해지는 감정들까지 섬세하게 다룬 이 작품은 단편 애니메이션이 얼마나 깊은 울림을 줄 수 있는지를 잘 보여준 예라 생각합니다. 잔잔하지만 오래 기억에 남는 여운을 지닌 이 애니메이션을 많은 이들에게 권하고 싶습니다.